抗がん剤

抗がん剤とは?

主としてがんが細胞分裂する過程に働きかけ、細胞の増殖を妨げます。細胞が成長するのに必要な物質を作らせないようにしたり、反対に過剰につくらせたりして、がん細胞の増殖を妨害し、死滅を促がします。

がん病巣を完全に破壊して完治を目指すほか、手術前に投与して病巣を収縮して切除しやすくさせたり、術後の転移や再発を防いだりするなど、補助的に抗がん剤が用いられることもあります。

がんの種類によっては、抗がん剤治療が第一選択の治療法とされることがあります。例えば、白血病や悪性リンパ腫など手術の対象とならないがんでは、化学療法が治療の中心なので、抗がん剤の果たす役割はより大きくなります。

ただし、抗がん剤が効いてがんの縮小・消失、あるいは寛解がみられた場合でも、あとで腫瘍が再び大きくなったり、再発したりすることがあります。画像検査で確認できないほど小さながんが残ることもあり、抗がん剤が効いていても「効く=治る」と単純にいえないケースがあることを理解することが必要です。

私の妻は、乳がんにおいては、タキソールやFECなど非常によく効きました。右脇のリンパ節に転移したがん細胞でさえ、石灰化し消滅しました。

しかし、その反面、抗がん剤の副作用により食欲は落ち、水さえも舌を刺す苦味の為に充分に飲むことができませんでした。 そして、しだいに体力は低下していき、その弱った身体は抗がん剤の効かない腎臓がんには温床となり、腎臓がんはみるみ大きくなって行きました。

まさに両刃の剣でした!

腎臓がんについては、ネクサバールやスーテントなど最新の分子標的薬を飲用しましたが、世間で騒がれているほどの効果はみられませんでした(※詳しくは闘病記をご覧ください)。

抗がん剤を使用する場合は、充分な検討が必要なようです。

仮に抗がん剤を使用することになった場合でも、自然療法の手当てや食養により、その副作用を最小に抑えることができますので、ぜひ行ってみてください。

副作用について

抗がん剤の多くは、細胞自体あるいは細胞の中にあるDNAに致命的な障害を及ぼすように作られています。がん細胞は細胞分裂が活発なため、その分、攻撃にさらされやすくなるわけです。

しかし、さかんに分裂・増殖をするのは、がん細胞だけではありません。正常細胞でも、血液をつくる骨髄の造血細胞や口腔粘膜、消化管粘膜、毛根細胞などは頻繁に細胞分裂をしているため、抗がん剤の作用を受けやすくなります。

造血細胞が傷ついて充分に分裂・増殖できなくなると、赤血球や白血球、血小板などが作られなくなり、貧血や深刻な感染症、出血などを引き起こしやすくなります。

また、傷ついた正常細胞が毛根細胞であれば、脱毛、口腔粘膜なら口内炎、消化管粘膜なら吐き気や下痢といった症状が副作用として現れます。特に起こりやすい副作用は吐き気、脱毛、白血球の減少などです。副作用の起こりやすさは抗がん剤の種類によって違い、個人差もあります。

抗がん剤の多くは、その効果を得るために、どうしても副作用が避けられないことがあります。

だからこそ、副作用に関する正しい情報を得ておくことが大切になります。

治療費について

基本的に、厚生労働省が承認している抗がん剤を使用する化学療法は保険の対象となります。

そして、1ヶ月間に病院に支払う医療費が一定額を超えた場合には、超過分には「高額療養費制度」が適用されます。これは、高額な医療費の一部を公費でまかなう健康保険制度の1つです。一般世帯の場合、1ヶ月の支払い限度額は80,100円と決まっています(上位所得者は除く)。

医療費が267,000円を超えた場合の自己負担額は、次の計算で求めます。

80,100円+(医療費−267,000円)×1%以前は、限度額を超えていても退院時に全額を支払い、その後保険者(国保なら市町村)に申請して、数ヵ月後に超過分が戻ってくるという手間のかかる仕組みでした。

しかし、2007年4月から、退院時には限度額だけを支払えばよくなりました。仮に請求額が1ヶ月25万円とすると、一般世帯の負担額は80,100円でよいことにまります。この制度を利用する場合は、事前に手続きをしておく必要があります。申請手続きの方法は、加入されている医療保険の保険者まで、問い合わせます。

ただし、未承認の抗がん剤を個人輸入などによって使用する場合には、必要な検査費用や入院費用などの医療費は自由診療扱いとなり、全額が患者負担になります。

抗がん剤の種類

■分子標的薬:がん細胞を狙って作用し、治療効果を高めます

イブリツモマブチウキセタン イマチニブ エルロチニブ ゲフィチニブ ゲムツズマブオゾガマイシン

スニチニブ セツキシマブ ソラフェニブ ダサチニブ タミバロテン トラスツズマブ トレチノイン

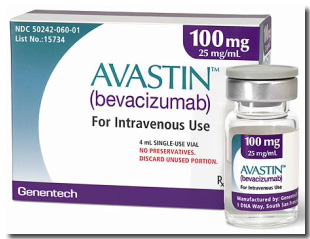

パニツムマブ ベバシズマブ ボルテゾミブ リツキシマブ

■アルキル化剤:白血病や悪性リンパ腫などに特に効果が認められています

イホスファミド シクロホスファミド ダカルバジン テモゾロミド ニムスチン ブスルファン メルファラン

■代謝拮抗剤:DNAの合成を妨げ、がん細胞の代謝を阻害します

エノシタビン カペシタビン カルモフール ゲムシタビン シタラビン テガフール テガフール・ウラシル ネララビン フルオロウラシル フルダラビン ペメトレキセド ペントスタチン メトトレキサート

■植物アルカロイド:強い毒性のある植物成分を応用した抗がん剤です

イリノテカン エトポシド ソブゾキサン ドセタキセル ノギテカン パクリタキセル ビノレルビン

ビンクリスチン ビンデシン ビンブラスチン

■抗がん性抗生物質:がん細胞の細胞膜を破壊したり、DNA複製・合成を阻害します

アクチノマイシンD アクラルビシン イダルビシン エピルビシン ダウノルビシン ドキソルビシン

ピラルビシン ブレオマイシン ぺプロマイシン マイトマイシンC ミトキサントロン

■プラチナ製剤:DNAの二重らせん構造に結合してDNAの複製を阻害します

オキサリプラチン カルボプラチン シスプラチン ネダプラチン

■ホルモン剤:乳がんの治療では特に効果をあげています

アナストロゾール エキセメスタン エチニルエストラジオール クロルマジノン ゴセレリン

タモキシフェン ビカルタミド フルタミド ブレドニゾロン リュープロレリン レトロゾール

■生物学的応答調節剤:体内の生物学的反応を引き出して治療を行う薬です

インターフェロン・α インターフェロン・β インターフェロン・γ インターロイキン2 ウベニメクス

乾燥BCG レンチナン

がん別抗がん剤

●脳腫瘍

アルキル化剤のニムスチン(ニドラン)やラニムスチン(サイメリン)、そして2006年に承認されたテモゾロミド(テモダール)は、分子量が小さく血液脳関門を通過できるため、脳腫瘍の抗がん剤治療に使われています。●肺がん

肺がんに対する抗がん剤治療では、シスプラチンやカルボプラチンなどのプラチナ製剤に、別の抗がん剤を加えた二剤併用療法が標準的な治療法となっています。●乳がん

シクロホスファミド、メトレキサート、フルオロウラシルを組み合わせる「CMF療法」や、シクロホスファミド、ドキソルビシン、フルオロウラシルの組み合わせる「CAF療法」が行われます。●食道がん

シスプラチンとフルオロウラシルの組み合わせによるPF療法、あるいはこれに放射線療法を併用するのが、一般的な治療法です。●胃がん

胃がんは基本的に薬に対する感受性が乏しい、すなわち抗がん剤が効きにくいがんとされてきましたが、シスプラチンやイリノテカンの登場により化学療法の方法は大きく変わりつつあります。●胆嚢がん

これまで、抗がん剤の効果はあまり期待できませんでした。しかし最近では、塩酸ゲムシタビン(商品名:ジェムザール)が使われるようになり、治療成績は以前より上がってきています。●膵臓がん

日本膵臓学会がまとめた膵臓がんの「診療ガイドライン」では、現在のところ、ゲムシタビン(ジェムザール)の使用が標準治療として推奨されています。この薬が使用できるようになったことで、以前に比べて予後が良好になっています。●大腸がん

大腸がんに有効な抗がん剤は、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン、テガフール・ウラシルなどです。近年は、抗がん剤の新しい組み合わせによって、がんの縮小、症状コントロール、再発予防、延命、QOL向上などの効果が報告されています。●腎臓がん

腎臓がんは手術のみが完治を期待できる治療法で、抗がん剤の効果はあまり期待できないとされています。がんの転移が認められる場合には、インターフェロン・α(アルファ)が用いられます。●膀胱がん

膀胱がんに対しては抗がん剤が比較的効きやすく、半数以上の患者に治療効果が期待できる抗がん剤の併用療法が見つかっています。主に、膀胱内注入療法と全身化学療法が行われます。●前立腺がん

従来、前立腺がんには抗がん剤が効かないとされてきましたが、近年の研究ではドセタキセル(商品名:タキソテール)という抗がん剤が有効であることがわかってきました。●子宮がん

子宮頸がんによく行われる抗がん剤治療は、シスプラチンを基本とした併用療法です。子宮体がんには、シスプラチン、ドキソルビシン、シクロホスファミドを組み合わせる方法が一般的です。●卵巣がん

一般に卵巣がんは、抗がん剤がよく効くがんに分類されており、40%以上でがん細胞の完全消失が認められます。シスプラチンは手術不能な進行がんにも効果があり、単独または併用療法として広く用いられています。●白血病

急性白血病は、その種類にもよりますが、抗がん剤がよく効くため、白血病細胞を排除して、骨髄が正常な血液を作り出せる状態に戻し、完全に治すことが期待できます。慢性白血病は、多くの場合、慢性期では薬でコントロールでき、普通の生活が送れます。●多発性骨髄腫

最もよく使用されるのは、メルファラン(アルケラン)もしくはシクロホスファミド(エンドキサン)です。近年ではサリドマイドの有効性も証明されており、承認されたならな難治は再発の多発性骨髄腫に対して、救済治療の第一選択肢になりうると考えられています。

抗がん剤の副作用に対する予防と対処法

抗がん剤は、種類によってさまざまな副作用があります。副作用には、自覚的なもとの、検査などでわかる他覚的なものがありますが、その現われ方には個人差が大きいという特徴があります。

また、抗がん剤の進歩、副作用の予防法や対処法の進歩によって、副作用はかなり抑えられるようになってきています。自分が使用する抗がん剤で現われやすい副作用、現われる時期、回復する時期などを前もって知っておくことが大切です。担当医からよく説明を受け、理解を深めておきましょう。

■脱毛

毛髪をつくる細胞がダメージを受けるために、頭髪や眉毛の脱毛が起こることがあります。一般に、脱毛は治療開始後2〜3週間で始まり、最終治療後2〜3ヶ月ほどで回復し始めます。■倦怠感

抗がん剤治療が複数クール行われる場合、回数を重ねるほどに倦怠感は蓄積しやすいといわれ、治療が終了したあとでも長期間持続することがあります。■貧血

赤血球は、中に含まれるヘモグロビンという赤い色素が、肺で受け取った酸素を全身の細胞に運搬、供給することによって、生命を維持する重要な働きをしていますが、抗がん剤により赤血球やヘモグロビン量が著しく減少すると、組織が酸素不足に陥り、貧血の症状が現れます。■感染症

感染症は多くの化学療法(抗がん剤)に共通する副作用の1つです。骨髄の造血細胞がダメージを受けるため、血液中の白血球や赤血球が減少します(骨髄抑制)。■口内炎

口内炎は、化学療法(抗がん剤)によって粘膜が傷つけられることによって起こります。粘膜の炎症が回復するまでには時間がかかるので、悪化させないようにすることが大切です。■吐き気・嘔吐

抗がん剤が脳の嘔吐中枢やその受容体を刺激したり、食道や胃の粘膜に損傷を与えることで起こります。近年はさまざまな吐き気止めが開発されて、完全とはいかないまでも、症状をかなり抑えられるようになっています。■下痢

化学療法(抗がん剤)の作用による下痢には、腸管の蠕動運動が活発になるものと、腸管の粘膜にダメージを受けるものの2種類があります。とくにイリノテカンは激しい下痢を起こすことがあり、フルオロウラシルの併用療法では高頻度で下痢をきたします。■便秘

最も便秘を起こしやすいのがビンクリスチンなどの植物アルカロイド系の薬剤です。予防と治療の基本は、水分を十分にとるとともに、下剤などを使って、便を柔らかくしたり、腸の運動を刺激して便通を整えることです。ほとんどの場合、これによって便通をコントロールできます。■アレルギー(過敏症)

※副作用は、自然療法の手当てや食養により、最小に抑えることができますので、ぜひ行ってみてください。

程度に差はありますが、どの抗がん剤でもアレルギー反応(過敏症)が起こる可能性があります。なかでも、パクリタキセル、L-アスパラギナーゼは高頻度で起こります。

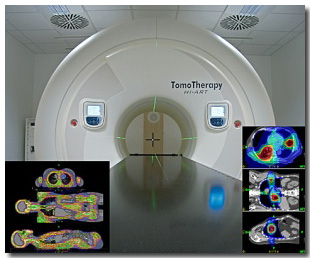

トモセラピー

放射線の強弱をつけ、正常組織を傷つけずに腫瘍部位だけを照射することで注目を集めているトモセラピー。その特徴と対象となるがん、治療を受けることのできる病院を紹介しています。

■トモセラピーとは

IMRTといわれる強度変調放射線治療の専用機で、複数のビームを組み合わせることで放射線の強弱をつけ、腫瘍部位だけをピンポイントで照射する画期的な装置です。■トモセラピーの特徴

病巣だけを集中的に照射することにより、副作用が軽減でき、治療期間の短縮化も期待できます。また、手術で問題となる感染症や麻痺などの合併症の危険がほとんどありません。通常の手術では危険が伴う、または年齢的に不安な患者さんも安心して治療を受けることができます。■頭頚部がんの治療

従来における頭頚部がんへの放射線治療は、正常組織の放射線量の制限によって、病変に十分に当てられないという限界がありました。トモセラピーを用いることで十分量の正確な放射線投与ができると同時に、正常組織の放射線を極めて低く抑えられ、非常に安全性の高い治療が可能になりました。■前立腺がんの治療

トモセラピーは、直腸への放射量を少なくしつつ、前立腺にはより多くの量を当てられるので、尿漏れや勃起不全などの後遺症なく手術と同等の治療成績を得られるようになりました。■トモセラピーを導入している病院

トモセラピーを導入している病院のリストです。放射線専門医の高い操作技量が求められることもさることながら、機械一台につき5億円の費用が掛かることもあり、全国的にも導入されている医療施設はまだわずかです。

がんの粒子線治療

粒子線は体内の一定の深さに限定して強力に照射できる性質を持つため、通常の放射線に比べて正常な組織への副作用を抑えながら、がんを集中して攻撃できるという特徴があります。

■がんの粒子線治療とは?

粒子線は体内に入ってもすぐにはエネルギーを放出せず、停止する直前に集中的にエネルギーを放出して、大きな線量を組織に与えます。この性質を利用してがんの病巣をピンポイントを狙い撃ちし、正常な組織への副作用を減少させるのが粒子線治療です。■治療の対象となるがん

従来のX線では治りにくいが、粒子線なら非常に高い確率で治るがんは「絶対的適応」と分類され、ほくろのがんとも言われる悪性黒色腫、体幹部骨・軟部組織肉腫、頭蓋底腫瘍、そして肝臓がんが該当します。■治療を受けられる病院・施設

国内における粒子線治療施設は兵庫県立粒子線医療センター(兵庫県)、国立がんセンター東病院(千葉県)をはじめ、重粒子線が2箇所、陽子線が5箇所となっています。

ホーム|

ニュース|

特集記事|

読者の広場|

闘病記|

陰と陽|

自然療法(手当)|

自然療法(食養)|

気功|

太極拳|

太極メディテーション|

反射療法

化学療法|

免疫療法|

温熱療法|

代替療法|

ホリスティック療法|

ザ・シークレット|

セドナ・メソッド |

ホ・オポノポノ|

ヴィパッサナー|

セラピードッグ|

ギャラリー|

プロフィール

|

|

|